„Das ist wirklich der schönste Arbeitsweg, den man sich vorstellen kann“, freut sich Schauspieldirektorin Caro Thum. Und tatsächlich: Koblenz zeigt sich von einer Seite, wie sie schöner kaum denkbar ist. Sanft schaukelt die Seilbahn über den Rhein, knapp einen Kilometer lang, 112 Meter Höhendifferenz, von der Altstadt bis zum Festungsplateau Ehrenbreitstein. Die Seilbahn verbindet die beiden aktuell wichtigsten Orte des Theaters Koblenz: einerseits das Theatergebäude am Rand der Altstadt, das in den kommenden zwölf Monaten kernsaniert wird, andererseits ein großes Zelt auf dem Festungsplateau, das die gesamte Saison über als Hauptspielstätte dient.

Thum fährt aus einem bestimmten Grund an diesem warmen Spätsommermorgen ins Theaterzelt: Es ist Spielzeiteröffnung, ein Wiedersehen aller Mitarbeiter*innen nach der Sommerpause, traditionell eingeleitet mit einer Rede von Intendant Markus Dietze. Dieser Termin ist ein Ritual, das jedes Jahr abgehalten wird: Begrüßung neuer Mitarbeiter*innen, Ehrung altgedienter Kolleg*innen, ein bisschen Ausblick auf die kommenden Monate. Als traditionell spröde aber gleichzeitig ganz wichtig ist die Sicherheitseinweisung bekannt – Dietze ist nicht nur Künstler, er ist auch Arbeitgeber in einem mit fast 250 Beschäftigten gar nicht mal so kleinen kommunalen Betrieb, und als solcher ist er für das körperliche Wohlergehen seiner Mitarbeiter*innen verantwortlich. Umso mehr, wenn die Betriebsstätte sich plötzlich massiv verändert hat, wenn das eigentliche Zuhause eine Baustelle geworden ist und die neue Heimat ein Zelt.

Ein Zelt! Auf einem Felsen hoch über der Stadt! Orkanböen, Absturzgefahr! Gut, das klingt überdramatisiert, aber man hat es hier mit Theater zu tun, da liegt das Dramatisieren in der DNA, und als Verantwortlicher ist es besser, das Schlimmste anzunehmen. Woher sollen Künstler*innen auch wissen, dass man sich bei Gewittern (die hier oben gerne mal heftiger ausfallen als im Stadtgebiet) keinesfalls in der Nähe der Zeltstützen aufhalten darf? Eben.

Immerhin: Verwaltungsleiter Raimund Lehmkühler kann berichten, dass die Sanierungsarbeiten aktuell im Kosten- und Zeitplan liegen was bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand bekanntermaßen alles andere als selbstverständlich ist, man denke an den Berliner Flughafen oder an die Hamburger Elbphilharmonie. Allerdings weiß der erfahrene Verwaltungsmann natürlich auch: Es mag alles im Plan sein, das Budget in Höhe von 37 Millionen wird gehalten werden. Aber bei der Stadt Koblenz droht in den kommenden Jahren eine Haushaltslücke, die gestopft werden muss. Und auch wenn das Theater hiervon nur mittelbar berührt ist, spurlos wird es am Betrieb des Hauses nicht vorübergehen.

Das ist auch Intendant Dietze klar. Und er ist sich auch dessen bewusst, dass es politische Kräfte gibt, die eher heute als morgen gegen das Theater vorgehen würden – Sparmaßnahmen sind denen ein willkommener Anlass, gegen ein System zu wettern, das ihnen grundsätzlich nicht passt. „Das, was wir hier machen, geht nur, wenn es Freiheit gibt“, betont der Theaterleiter und zielt damit auf Forderungen, Kulturförderung nach identitätspolitischen Kategorien auszurichten. Just am Tag der Spielzeiteröffnung etwa analysiert der Journalist Peter Laudenbach im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“ das kulturpolitischen

Außerdem wichtig: Spaß. „Das wird nicht lustig“, sorgt sich Dietze um die Stimmung der kommenden Jahre. „Umso wichtiger ist es, dass wir dabei gut gelaunt bleiben!“ Für gute Laune ist entsprechend ein Team in der Ludwig-Erhard-Straße zuständig: Hier, in einem schmucklosen Bürogebäude am Stadtrand, sind Theaterbereiche untergebracht, die nicht direkt mit den Aufführungen zu tun haben, Digital Media oder die Kostümabteilung etwa. Außerdem gibt es hier Probebühnen, und auf einer probt Regisseurin Inga Schulte die Operettengala „Sterne des Südens“. Katarzyna Włodarczyk und Nico Wouterse spielen eine Szene nach Carl Millöckers „Der Bettelstudent“, ein Übergriff, ein Kuss, eine Ohrfeige, genretypisch überdreht und mit champagnerspritzigem Abschluss: „Ach, ich hab’ sie ja nur auf die Schulter geküsst“, übersingt Wouterse das mangelnde Bewusstsein seiner Figur, gerade eine Grenze überschritten zu haben. Kann man machen, kann man das machen? Es entspinnen sich Diskussionen, inwiefern hier vielleicht eine kritisierenswerte Aktion dem schnellen Lacher geopfert wird. Später geht es darum, wie nah sich die beiden Sänger*innen kommen dürfen, wie hart Włodarczyk Wouterse ohrfeigen darf, was das für ein Frauenbild ist, das hier transportiert wird? Ja, „Sterne des Südens“ ist Operette, mit all dem Liebesgetändel, der Unmoral und den überraschenden bis abstrusen Wendungen, die hier vorkommen müssen.

Aber die Art, wie an dieser Operette gearbeitet wird, hat etwas zu tun mit Achtsamkeit und mit der Frage, was man von seinen Figuren eigentlich will. Hier arbeiten Künstler*innen, die ihre Vorlage kritisch hinterfragen, ohne dabei den Spaß an ihrer Kunst zu verlieren – im Grunde genau das, was Markus Dietze von seinem Theater erwartet. Erwachsenen, kritischen, spielerischen Spaß.

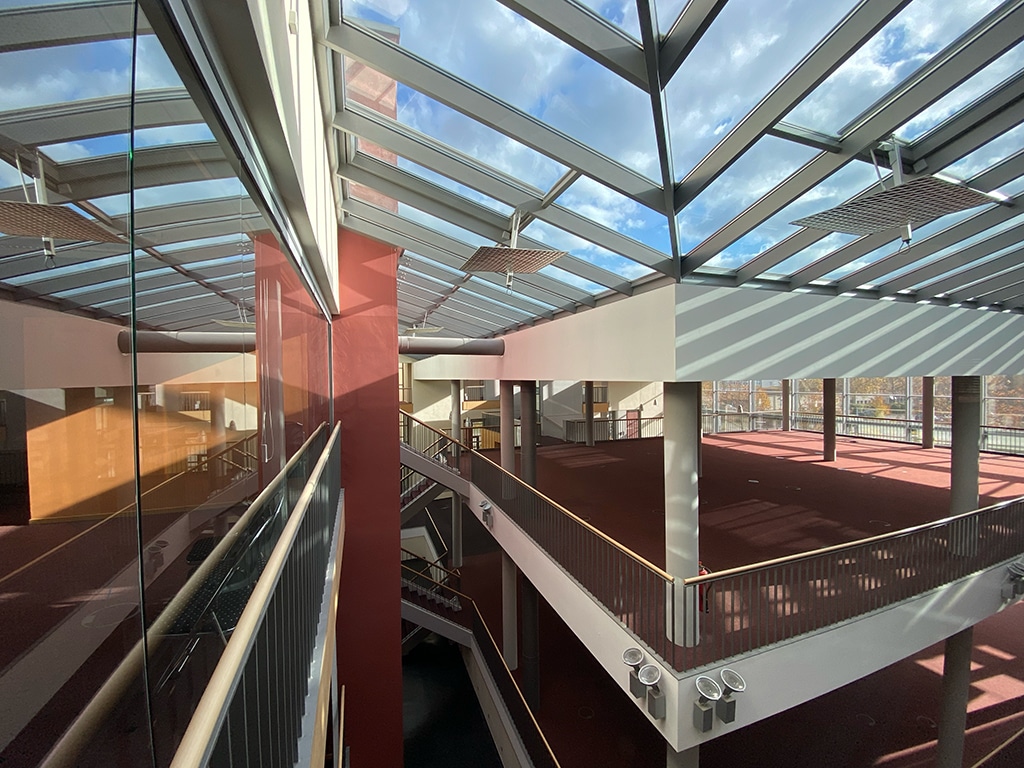

Die Aufführungen also konzentrieren sich auf der Festung Ehrenbreitstein, Teile der Gewerke und Probebühnen sind am Stadtrand. Aber was passiert derweil in der Innenstadt? Das Stammhaus ist eine große Baustelle, die der Technische Direktor Johannes Kessler bei einem Rundgang zeigt. Die repräsentative Fassade: zugestellt mit Containern und einem Gerüst für die Dachsanierung. Der denkmalgeschützte Zuschauerraum: hermetisch abgeriegelt, damit die Bauarbeiten der Einrichtung keinen Schaden zufügen.

Die Verwaltungsräume in der Clemensstraße: entkernt. Bühne und Hinterbühne sind vollkommen leer, zum ersten Mal erkennt man, was für ein riesiger Raum das ist, aber es ist auch ein trauriger Raum, gemacht für Theater und aktuell verwaist. Im Durchgang zur Straße fallen ein paar hochtechnisierte Kästen auf, wenn man reinschaut, erkennt man Duschköpfe: Dekontaminationskammern. „Bei den Bauarbeiten wurde festgestellt, dass in den Dichtungen der Heizkörper Asbest verwendet wurde“, erklärt Kessler. Die Bauarbeiter*innen also reißen die Heizkörper raus, entfernen die belasteten Elemente und müssen dann die mit Asbeststaub bedeckten Klamotten loswerden, dafür die kammerartigen Schleusen. Das sind so die Probleme, die sich erst bei laufender Arbeit auftun, dennoch bestätigt Kessler aus technischer Perspektive die Einschätzung von Verwaltungschef Lehmkühler: Die Arbeiten sind im Zeitplan, wenn alles weiterhin gut geht, kann ab der Spielzeit 2025/2026 wieder am Deinhardplatz gespielt werden.

Aber will man das überhaupt? Die Arbeit im Zelt auf Ehrenbreitstein ist fordernd, aber sie ist auch befriedigend. Selbst wenn sich immer wieder Probleme aufwerfen, an die man zunächst gar nicht gedacht hatte. Zum Beispiel: Wie geht man mit der ungewohnten Bühnensituation um? Bei der Bauprobe des ambitionierten Musiktheaterprojekts „Into the Fire“ wird deutlich, dass man hier nicht wie gewohnt mit dem Opernchor arbeiten kann: Zwar spielt auch im Zelt ein Orchester, mangels Orchestergraben aber nicht vor der Bühne, sondern elektrisch verstärkt in der Seitenbühne – der Chor aber steht auf der Bühne und hat keinen direkten Blickkontakt zum Dirigenten. Dietze benötigt also Bildschirme. Wie viele? Und wo bringt man die an? Es ist ein kräftezehrender Kampf mit Kleinigkeiten, aber es ist eine Freude, sich auf diesen Kampf einzulassen.

Zumal der Zeltbau Charme hat. Von außen erinnert er an ein traditionelles Zirkuszelt, sobald man allerdings drin ist, entsteht eine ganz andere Stimmung: Das Foyer ist cool-modern gehalten, eine zurückhaltend beleuchtete Bar lädt zum Pausensekt ein. Und der eigentliche Theaterraum hat nichts von einer staubigen Manege, sondern ist eine voll funktionsfähige Guckkastenbühne mit tiefem Bühnenraum und großer Hinterbühne. Ein klassisches Zeltproblem sind freilich die klimatischen Bedingungen. Im Sommer wird es in den oberen Rängen empfindlich warm, es gibt zwar eine Heizung für kältere Monate, auch kann sehr gut gelüftet werden, aber keine Klimaanlage. „Ein Zelt lässt sich nicht klimatisieren“, meint Intendant Dietze. „Das wäre auch aus Nachhaltigkeitsperspektive nicht wünschenswert.“ Bis die Temperaturen im Herbst gesunken sind, empfiehlt es sich, einen Fächer zur Hand zu haben. Aber egal, mit wem man bei der Spielzeiteröffnung spricht, ob mit Operndirektorin Anja Nicklich oder Ballettchef Steffen Fuchs: Alle sind angetan von der Zeltlösung, alle scheinen sich zu freuen, hier zu arbeiten, trotz der allgegenwärtigen Hakeligkeiten.

Nächste Hakeligkeit: Die Bühne im Zelt mag beeindruckend groß sein, für kleinere Formate, zum Beispiel im Puppentheater, eignet sie sich kaum. Und die hier gerne bespielten Probebühnen in der Innenstadt sind, wie beschrieben, derzeit eine unzugängliche Baustelle, während die verwinkelten Räume in der Ludwig-Erhard-Straße nicht für Publikumsverkehr ausgestattet sind. Das Theater behilft sich damit, dass es in die Stadt ausschwärmt: „Nennt mich nicht Ismael!“ nach dem Jugendbuch von Michael Gerard Bauer etwa kommt auf einer kleinen Behelfsbühne in der Stadtbibliothek am Zentralplatz zur Premiere.

Puppenspielerin Sophia Walther und Regisseur Stephan Siegfried sind gerade in den Endproben des Stücks für ein Publikum ab zwölf Jahren. Harter Stoff: Es geht um Mobbing, es geht um Schüchternheit und Selbstbewusstsein, und es geht darum, sich mit Chuzpe und Humor gegen Widerstände durchzusetzen. Im Grunde ist das im Kleinen, was Intendant Dietze für das Theater im Großen forderte, Spaß einerseits, politische wie gesellschaftliche Wachheit andererseits. Und was man noch dazuzählen sollte: handwerkliche Fertigkeiten. Die Geschichte um einen schulischen Debattierclub, bestehend aus sympathischen Nerds und Geeks, wird von Walther als Solostück gegeben. Heißt: Die Künstlerin steht nicht nur alleine auf der Bühne und verkörpert die Titelfigur, sie spielt auch noch bis zu fünf Puppen parallel. Eine beeindruckende Leistung, die noch dadurch potenziert wird, dass Puppenbauerin Betty Wirtz raffinierte Wendepuppen gestaltet hat, die sich mit ein paar Handgriffen von Stabpuppen in Marionetten verwandeln. Und die entsprechend unterschiedlich gespielt werden wollen. Zusätzlich haben diese wandelbaren Puppen noch Pendants in Form kleiner Holzpuppen, die aus Wäscheklammern gefertigt sind. Was hier alles zu tun ist, wird ein wenig durch Walthers Spielfreude und die klug gekürzte Stückfassung überdeckt – das Publikum merkt gar nicht wirklich, wieviel Arbeit hinter der Aufführung steckt, weil alles harmonisch ineinander greift. Aber die intime Aufführungssituation auf der kleinen Stadtbibliothek-Bühne verschafft einem eine Ahnung.

Und wenn das Theater Koblenz das Jahr zwischen Festungsplateau und Baustelle, zwischen Zelt und Ausweichspielstätte so kreativ, wach und voll subversiver Problemlösungsbegeisterung durchsteht, wie dieser erste Rundgang andeutet, dann muss Intendant Dietze wenig Angst haben, dass interessierte Gruppen die Existenzberechtigung des Theaters in Frage stellen. Weil die Begeisterung, mit denen man sich hier den anfallenden Problemen stellt, die perfekte Begründung ist, weswegen die Stadt Theater braucht.

Text: Falk Schreiber

Fotos: Matthias Baus, Arek Głębocki

Nach sechs Jahren der Zusammenarbeit verabschiedet sich Falk Schreiber mit diesem Text aus der Redaktion unseres Blogs, da auf ihn zusätzliche professionelle Herausforderungen warten, die eine weitere Zusammenarbeit leider nicht zulassen. Wir danken herzliche für tolle Texte und spannende Impulse und wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute!