Eine Matinee ist immer ein ganz besonderer Moment im Probenverlauf einer Theaterproduktion. Hier hat das Publikum zum ersten Mal die Möglichkeit, einen Blick auf ein neues Stück zu werfen. Entsprechend verwundert es wenig, dass sich am vergangenen Sonntag bei bestem Wetter über 50 Personen im Theaterzelt auf dem Festungsplateau zur Matinee von „Into The Fire“ eingefunden haben, um sich einen ersten Eindruck von der nächsten Produktion des Theaters Koblenz zu verschaffen. „Into The Fire“ ist ein mehrteiliger Musiktheaterabend mit drei Werken des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten Jake Heggie (*1961), von denen zwei in Koblenz ihre europäische Erstaufführung erleben und zwei hier sogar weltweit erstmals szenisch gezeigt werden.

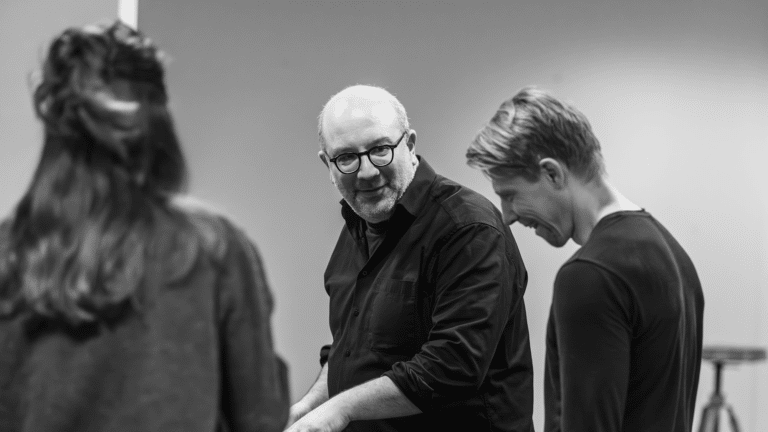

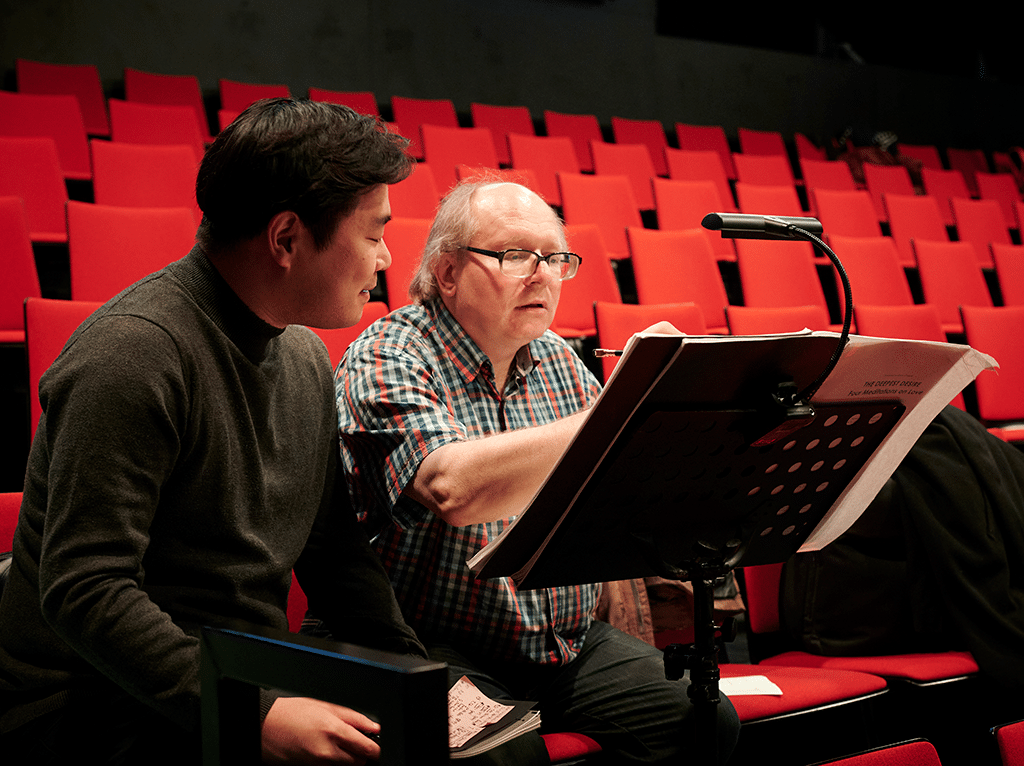

Das Außergewöhnliche dieses „Musiktheater-Triptychons“, wie Intendant und Regisseur Markus Dietze den Musiktheaterabend beschreibt, zeigt sich schon daran, dass sich die Matinee deutlich von denen bei anderen Produktionen des Koblenzer Theaters unterschied: Zwar gab es auch am Sonntag Einblicke in Heggies Musik, die sowohl von Mezzosopranistin Danielle Rohr (begleitet vom musikalischen Leiter Sejoon Park am Klavier) als auch vom Opernchor (unter der Leitung von Lorenz Höß) im Zeltfoyer dargeboten wurden, den Kern der Matinee bildete jedoch ein Talkformat, das in die Hintergründe und in die konzeptionellen Besonderheiten der gezeigten Werke einführte.

Um die Vielfältigkeit des Abends abbilden zu können, interviewte Markus Dietze im Rahmen der Matinee zahlreiche Beteiligte der Produktion und stellte sich auch selbst den Fragen seiner Interviewpartner:innen. Eine der ersten Fragen, mit der Dietze während der Matinee an Franziska Hansen, die Dramaturgin der Produktion, herantrat – und die sich sicherlich auch das Publikum direkt nach Vorstellung des Konzepts stellte –, war, was die eigentlich unabhängigen Werke an diesem Abend miteinander verbindet. „Es wäre zu einfach, zu sagen, dass in allen drei Werken eine Frau im Vordergrund steht“, erklärt Hansen den Zuhörer:innen. „Alle drei Werke handeln vielmehr davon, das Leben in die Hand zu nehmen und seiner Leidenschaft nachzugehen.“

Leidenschaft zur Kunst im ersten Teil des Musiktheater-Triptychons

Und das zeigt sich bereits bei einem Blick auf das Eröffnungswerk: Im ersten Teil des Abends, dem Liederzyklus „Camille Claudel: Into the Fire“, stehen das Schaffen und die tragische Biografie der französischen Künstlerin Camille Claudel (1864 – 1943) im Zentrum, die – allen gesellschaftlichen Restriktionen der Zeit zum Trotz – ihr gesamtes Leben darum kämpfte, als Bildhauerin anerkannt zu werden. Hier ist es entsprechend die Leidenschaft für Kunst, die als übergeordnetes Thema des Werkes und als Anknüpfungspunkt an die anderen Teile des Musiktheaterabends gesehen werden kann.

„In den Gesellschaftsstrukturen, in denen sie gelebt hat, war es Camille Claudel nicht möglich, als eigenständige Künstlerin anerkannt zu werden“, berichtet Hansen über die Biografie der Protagonistin, die von ihrer Familie zwangsweise in eine Psychiatrie eingewiesen wurde, wo sie die letzten dreißig Jahre ihres Lebens (ohne die Möglichkeit, weiterhin künstlerisch tätig sein zu können,) verbringen musste. „Und es ist erschreckend, dass ich einhundert Jahre später noch sehr genau nachempfinden kann, wie sich Claudel gefühlt haben muss.“

Auf der Suche nach der eigenen Leidenschaft: Die Choroper „The Radio Hour“

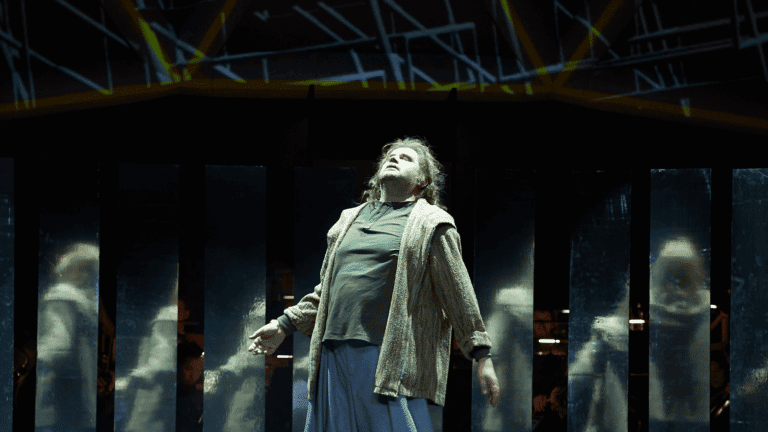

Während Camille Claudel in „Into the Fire“ ihre Leidenschaft, die Bildhauerei bzw. die Kunst, schon früh gefunden hat, wird im zweiten Teil des Abends „The Radio Hour“ mit Nora eine (fiktive) Protagonistin ins Zentrum gestellt, die noch auf der Suche nach der Leidenschaft ihres Lebens ist. Nach einem äußerst schlecht verlaufenen Tag kommt Nora in ihre Wohnung, wo sie Trost im Radio sucht, wobei der Opernchor des Theaters Koblenz sowohl Noras innere Stimme als auch die Geräusche und Songs des Radios darbietet.

Heggies Choroper aus dem Jahr 2014 (mit einem Libretto von Gene Scheer) bildet inhaltlich einen deutlichen Kontrapunkt zum ersten Teil des Abends, der eine historische Persönlichkeit und deren Werk als Sujet heranzieht. Dennoch besitzen die beiden Stücke mit der Frage, wofür man eigentlich brennt, eine Gemeinsamkeit, durch die sie sich nahtlos in das übergeordnete Konzept des Abends einfügen – und das, obwohl die Musik der beiden Werke nicht unterschiedlicher sein könnte.

Selbst innerhalb der jeweiligen Werke wechselt Heggie häufig zwischen verschiedenen musikalischen Stilen, was besonders bei „The Radio Hour“ auffällt. Wähnt man sich in einem Takt noch in einer zeitgenössischen Oper, so folgen unmittelbar Abschnitte, die eher einem Musical- oder populärmusikalischen Duktus verhaftet sind.„Die große Herausforderung bei diesem Werk ist, präzise zu bleiben, denn es gibt harte Brüche innerhalb der Musik“, unterstreicht auch Chordirektor Lorenz Höß, der den zweiten Teil des Abends dirigiert. „Das Stück lebt vor allem durch seine Kontrastwirkung.“

Kontraste werden zusammengeführt: Die Endprobenphase von „Into The Fire“

Das Zusammenführen solcher Kontraste beherrscht nicht nur die musikalische Arbeit innerhalb von „The Radio Hour“, sondern ist zugleich die zentrale Aufgabe für den letzten Abschnitt der Probenzeit. Während es in den ersten Wochen, in denen man an der Produktion gearbeitet hatte, vor allem darum ging, die vielen Beteiligten aus den unterschiedlichen künstlerischen Bereichen und Sparten (wie Tanz, Chor, Gesang, Bildhauerei und Video) zusammenzubringen, liegt der Fokus in den letzten anderthalb Wochen bis zur Premiere vor allem darauf, aus den drei unabhängig voneinander komponierten Werken einen kohärenten Musiktheaterabend zu gestalten.

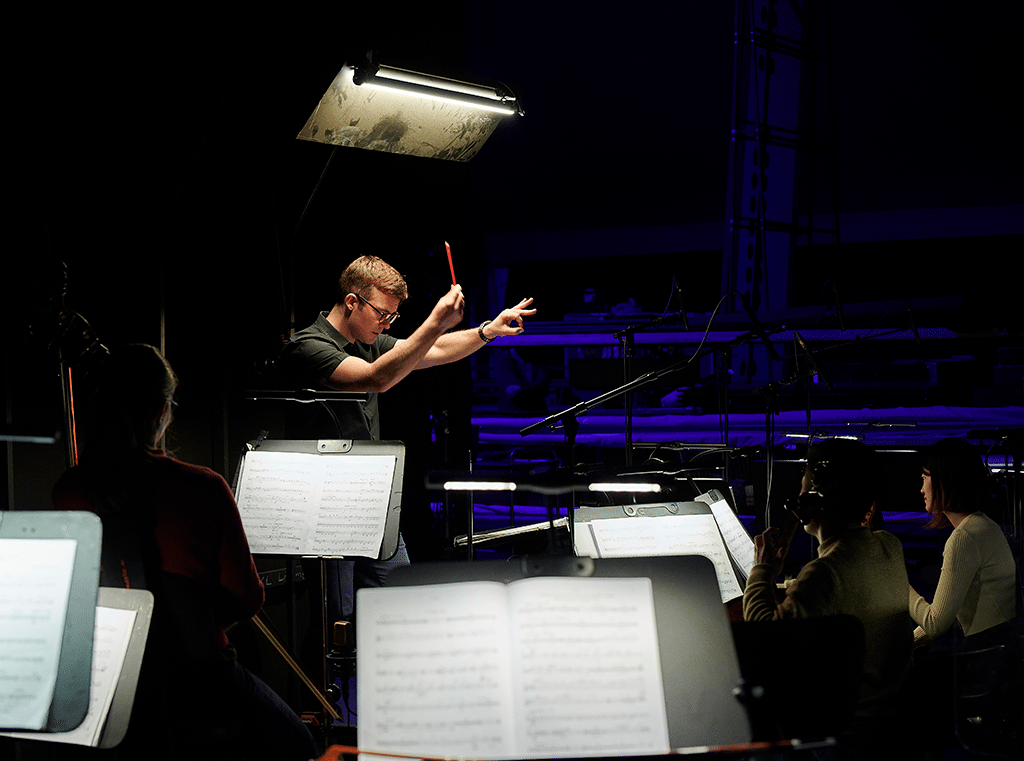

Hierfür werden insbesondere die sog. „Bühnenorchesterproben“ – im Theater meist nur „BOs“ genannt – benutzt, also Bühnenproben, die mit Orchester statt Klavier begleitet werden. Auch wenn es einer der primären Zwecke dieser Proben ist, die Akustik am Aufführungsort zu testen (immerhin fanden die bisherigen Proben mit Orchester und Sänger:innen, ohne szenische Aktionen, im Görreshaus statt) und die Balance zwischen Orchester und Gesang auszutarieren, bieten sie bei dieser besonderen Produktion zugleich die Möglichkeit, die drei Werke im Zusammenspiel zu erleben.

Bemerkenswert ist dabei, wie mit jedem Tag der Endprobenphase die Teile des Abends stärker zu einer künstlerischen Einheit zusammenwachsen. Im Rahmen der vierten und letzten Bühnenorchesterprobe am Montagabend fand dann schließlich der erste Durchlauf aller drei Stücke als Ganzes statt, sodass man die Übergänge und die direkte Wirkung der Werke, wenn sie unmittelbar hintereinander gespielt werden, prüfen konnte. Bei der Klavier- und Orchesterhauptprobe, die Dienstag bzw. Mittwoch stattfanden, kamen dann im letzten Schritt noch Kostüm und Maske dazu, ehe in der Generalprobe ein vollständiger Durchlauf unter Aufführungsbedingungen folgt.

Gesang, Tanz und die Frage nach der eigenen Berufung

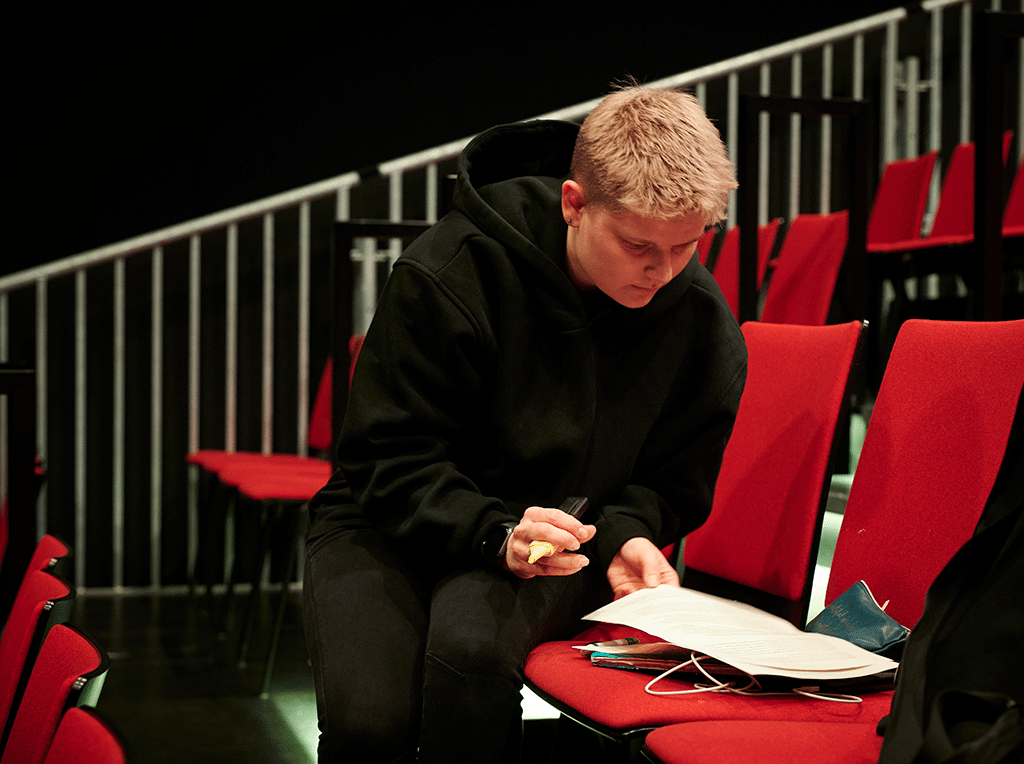

Doch nicht nur für das Regieteam bietet die Endprobenphase Gelegenheit, den Musiktheaterabend als Ganzes zu erleben und noch kleinere Feinjustierungen vorzunehmen, auch die Mitwirkenden haben hier (teilweise zum ersten Mal) die Chance, einen Blick auf die Darbietungen ihrer Kolleg:innen zu werfen. Und so haben sich am Montagabend bei der letzten BO für das mittlere Stück „The Radio Hour“ sowohl zahlreiche Orchestermusiker:innen als auch ein Großteil des Ballettensembles im Zuschauerraum eingefunden, um sich von der Spielfreude des Opernchores und von Nora-Darstellerin Jana Gwosdek anstecken zu lassen.

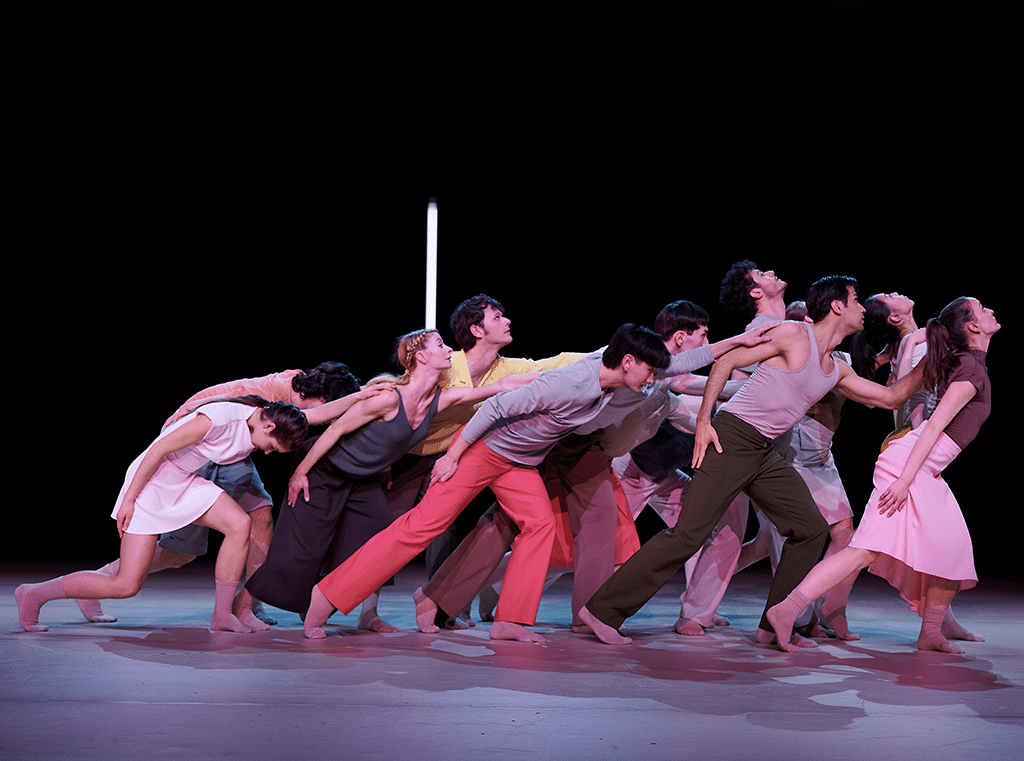

Die 14 Tänzer:innen des Koblenzer Ballettensembles stehen nämlich lediglich im dritten (bislang meist separat geprobten) Teil des Abends, dem Liederzyklus „The Deepest Desire: Four Meditations on Love“, auf der Bühne, in dem Heggie Gedichte von Sister Helen Prejean vertont. Prejean ist dem Koblenzer Publikum bereits durch Heggies Oper „Dead Man Walking“, die Dietze 2022 inszeniert hat, bekannt. Auch dieses Werk basiert auf Texten der amerikanischen Aktivistin, die aufgrund ihres Engagements gegen die Todesstrafe internationale Berühmtheit erlangte. Heggie bat Prejean nach dem Erfolg von „Dead Man Walking“ um Texte für den im Rahmen des aktuellen Musiktheaterabends erstmals in Europa gezeigten Liederzyklus, der 2002 in einer kammermusikalischen Fassung uraufgeführt wurde.

Die vier Nummern von „The Deepest Desire“ werden in Koblenz von Choreograf Andreas Heise, der im ersten Teil des Abends als Tänzer mitwirkt, als Zusammenspiel von Mezzosopranistin Danielle Rohr und dem Ballettensemble inszeniert. „In ‚The Deepest Desire‘ geht es darum, zu hinterfragen, was ich mache und warum“, erläutert Heise das Kernthema des Liederzyklus. „Es geht um Berufung. Jeder Mensch glaubt an etwas und sucht nach etwas Sinnhaftem.“ Entsprechend gut fügt sich „The Deepest Desire“ auch in das Gesamtkonzept des Abends ein, in dem die Idee, seiner Leidenschaft nachzugehen bzw. diese zu finden, ja in allen drei Werken ein zentrales Thema darstellt.

„Eine Seelenverwandtschaft zwischen den Stücken“

Auch auf musikalischer Ebene lassen sich, trotz aller stilistischen Unterschiede, klangliche Gemeinsamkeiten ausmachen, die den Abend in sich schlüssig und rund wirken lassen. „Heggie ist ein moderner Komponist, bei dem man sofort weiß, worum es geht. Die Musik ist sehr stark von französischen Komponisten wie Debussy beeinflusst“, erklärt Sejoon Park, der musikalische Leiter des ersten und dritten Teils, in diesem Zusammenhang. „Obwohl es musikalisch vollkommen anders klingt, hat Heggie einen impressionistischen Stil in seine eigene Tonsprache hineingemischt. ‚Into the Fire‘ ist dabei melancholischer und rhythmischer, während ‚The Deepest Desire‘ viel inniger ist.“

Diese musikalischen Charakteristika spiegelt Heise selbstverständlich auch in seiner Choreografie wider, etwa direkt in der ersten Nummer von „The Deepest Desire“, wenn eine ausladende Melodie in der Solo-Flöte durch die Bewegungen einer isoliert stehenden Solotänzerin reflektiert wird. „Ich habe keine konkreten Choreografien vorbereitet“, berichtet Heise über den Arbeitsprozess an dem Liederzyklus. „Ich hatte Ideen und Bilder im Kopf, die ich direkt im jeweiligen Moment in Bewegung umgesetzt habe. Natürlich habe ich viel Recherche zur Biografie von Sister Helen Prejean betrieben, habe mir Musik von Heggie angehört und auch die Texte eingehend analysiert. Aber dann lasse ich los und behalte diese Dinge nur noch im Hinterkopf, damit ich frei an die Sache herangehe.“

Ganz wichtig ist es Heise, dass es in „The Deepest Desire“ nicht darum gehe, „Sister Helen Prejean auf die Bühne zu bringen, sondern Assoziationen zu schaffen.“ Wie frei diese Assoziationen sein können, zeigt sich bei den Endproben – gerade auch im Zusammenspiel der drei Werke. So kann man beispielsweise im letzten Duett von „The Deepest Desire“ einen Verweis auf Claudels Skulptur „La Valse“ erkennen. Auch wenn diese Verknüpfung unbewusst zustande gekommen ist, wie Heise bei der Matinee betont, zeigt sich hieran doch eine „Seelenverwandtschaft zwischen den Stücken“, von der sich das Publikum am Samstag bei der Premiere von „Into The Fire“ selbst überzeugen kann.

Text: Patrick Mertens

Fotos: Matthias Baus