Aus dem Zettelkasten des Regisseurs

„Natürlich hatte man immer gewußt, daß der Mensch nicht allwissend ist. Die Annahme aber, daß ein Abdunkeln gewisser Aspekte, gewisser Ursachen oder gewisser Folgen des Handelns dessen Sinn mitbestimmt, ist neu. Sie kann ihre volle Tragweite erst entfalten, nachdem der Glaube, daß das Sein selbst dem Handelnden wesentliche und unwesentliche Aspekte zeige und ihn, wenn er nur aufpaßt, sachlich richtig orientiere, verlorengegangen ist und daß es nun allein am Handelnden liegt, die Komplexität zu reduzieren. Die Problematik dieser Reduktion bringt der Begriff der Latenz […] zum Ausdruck.“

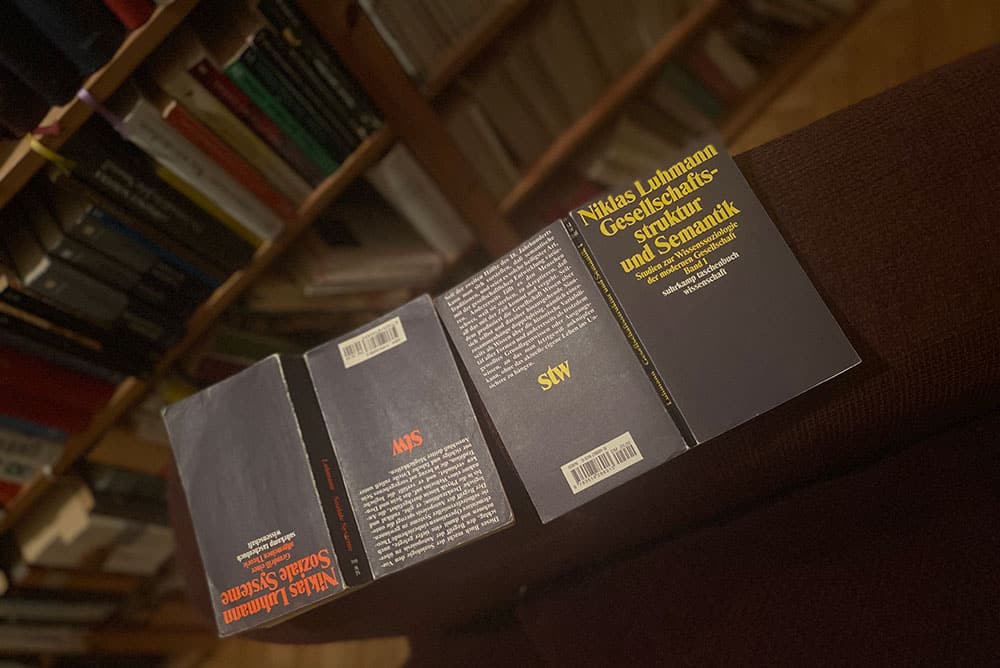

Niklas Luhmann

„[Der Begriff der Latenz] meint nicht nur die reine Faktizität des Außerachtlassens, sondern besagt, daß menschliches Handeln sich Teilaspekte seiner sozialen Wirklichkeit verdecken müsse, um Orientierbarkeit und Motivierbarkeit nicht zu verlieren. Eine gewisse Ignoranz, eine Verdrängung mancher Informationen sei ein notwendiger Selbstschutz personaler und sozialer Handlungssysteme, ohne den sie nicht in der Lage wären, ihre eigene Identität und ihre integrierende Struktur in einer höchst komplexen Umwelt konstant zu halten.“

Niklas Luhmann

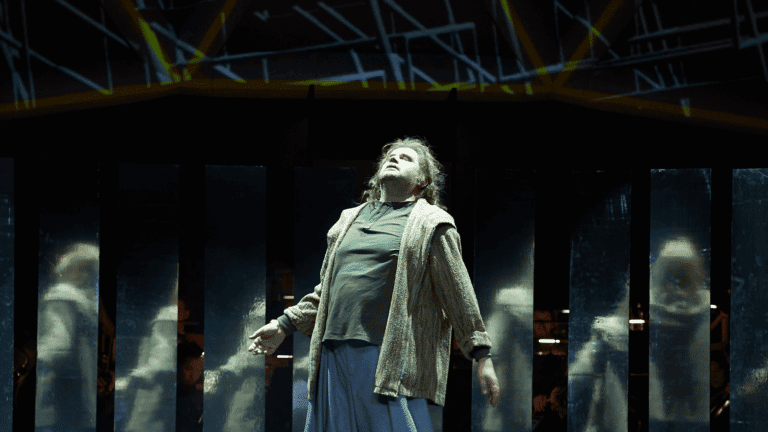

Prolog

Der Beruf der Regisseurin beziehungsweise des Regisseurs ist ein interpretierender, auslegender und damit zunächst lesender beziehungsweise hörender. Ein erschreckend weit verbreitetes Missverständnis ist, dass eine solche Interpretation nicht zu weitreichenden Eingriffen in das Werk führen solle oder dürfe. Das ist Unsinn. Denn selbstverständlich ist eine zentrale Aufgabe darstellender Kunst, in der Zeitgenossenschaft, die zwischen Ausführenden und dem Publikum besteht, zu operieren und nicht in einem bloßen Herzeigen von Werken.

Inszenieren bedeutet für mich nicht, ein a priori erdachtes Konzept aus- und sozusagen abzuarbeiten. Ich ziehe es vor, mich zusammen mit den Darsteller:innen anhand von Grundüberlegungen gemeinsam auf die Suche nach passenden szenischen Umsetzungen zu machen. Welches diese Grundüberlegungen sind, hängt natürlich vom zu inszenierenden Werk ab.

Mit hoher theoretischer Flughöhe könnte man mit Niklas Luhmann sagen: Inszenieren heißt, sich um die Latenzen eines Werks kümmern. Anders als bei anderen (sozialen) Systemen wäre es aber vermutlich wenig sinnvoll, es bei einem ersten Blick auf das, was ein Werk verdeckt lässt, zu belassen. Ein zweiter Blick (der systemtheoretische, nicht der umgangssprachliche) ist immer notwendig. Im Allgemeinen kann es verwirrend für die/den Sehenden sein, wenn sie/er die eigene Perspektive reflektieren muss. Inszenierend geht es allerdings bei dem Blick und der Perspektive auf das Werk genau darum: Verwirrungen, die durch die Reflektion der eigenen Perspektive auf das Werk (oder eine Szene, eine Situation) heraus entstehen, künstlerisch produktiv zu machen. Den Luxus einer Perspektive, die sehen lässt, ohne als Perspektive sichtbar zu werden, genießt am vorläufigen Ende der künstlerischen Arbeitsprozesse dann erst wieder das Publikum.

Es ist kein Zufall, wenn bei der Beschäftigung mit „La clemenza di Tito“ auch in der Beschreibung dieser Beschäftigung selbst Begrifflichkeiten auftauchen, die für die Handelnden in politischen Systemen eine wesentliche Rolle spielen. Denn in diesen Systemen werden die mannigfaltigen Möglichkeiten mit dem (zum Beispiel) kommunikativen Umgang mit Latenzen im Sinne Luhmanns für alle Beteiligten sehr relevant.

Wie organisiere ich als Regisseur systematisch den „zweiten Blick“ auf die Latenzen eines Werks? Wie kann es gelingen, auf ein Kunstwerk (eine Text- oder Musikvorlage) mit dem Bewusstsein für meine Perspektive zu schauen und das so, dass bestenfalls Erkenntnisse entstehen, die geteilt und wiederum im Singen beziehungsweise Spielen des Werks gemeinsam mit den Darsteller:innen ausprobiert, zu einem neuen Kunstwerk, dem Theaterabend, werden?

Es folgen hierzu fünf Beispiele aus unserer Arbeit an „La clemenza di Tito“. Auswahl und Reihenfolge stellen keine Gewichtung dar und beinhalten auch keine (jedenfalls keine bewusst intendierte) inhaltliche Aussage. Das ist, wenn man so will, die Latenz dieses Textes selbst:

Eine der vielen Möglichkeiten, die sich für mich als produktiv und lustvoll (diesen Aspekt sollten wir bei der Theaterarbeit wirklich nicht vernachlässigen) herausgestellt hat, ist, aus der Perspektive eines anderen Kunstwerks auf einen Sachverhalt in einer Szene, die Situation einer Figur, die Konstruktion eines Texts oder einer Musik zu schauen. Besonders spannend wird es, wenn es dabei gelingt, zusätzlich dem Verhältnis zwischen dem zur vermittelnden Betrachtung herangezogenen Kunstwerk und dem betrachteten Aspekt zukommen zu lassen.

Es kann sein, dass sich ein Wort oder ein Takt Musik mit einem ganzen anderen Werk in Verbindung bringen lässt. Umgekehrt kann es ebenfalls sein: Neue Erkenntnisse über eine ganze Szene oder eine gesamte Figurenkonstellation lassen sich beispielsweise in einer einzigen „fremden“ Gedichtzeile erkennen.

Als Besonderheit dieser Inszenierung kommt noch hinzu, dass genau diese Leistung werkimmanent den Neukompositionen der Rezitativtexte von Manfred Trojahn zuzuschreiben ist. An jeder Schnittstelle zwischen Mozart und Trojahn und umgekehrt findet nicht nur ein musikalischer, sondern auch inhaltlicher Perspektivwechsel statt, ein Umstand, der nicht nur unsere Arbeit an diesem Werk bereichert hat, sondern auch für das Publikum einen akustisch-sinnlich erlebbaren Erkenntnisgewinn unmittelbar mit sich bringt.

Beide Zitate von Niklas Luhmann sind aus: Luhmann, Niklas: Soziologische Aufklärung 1: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. 8.Aufl., VS Verlag, 2009

1. Soziologie schaut auf Oper

„Die wahre Reue, zu der du fähig bist, hat mehr Wert als aufrichtige, dauerhafte Treue.“ Ist das so – und wenn ja, warum nicht?

Persönliche Tugenden versus Verfahren

Titos Legitimität als Herrschender wird hauptsächlich durch seine persönlichen Tugenden begründet, insbesondere seine Fähigkeit zur Vergebung und seine Großzügigkeit. Mit unserem zeitgenössischen Politik- und Gesellschaftsverständnis, in dem nach Luhmann Legitimation durch Verfahren erzeugt wird, hat das auf den ersten Blick nicht viel zu tun.

Das Konzept „Legitimation durch Verfahren“ stammt aus Niklas Luhmanns gleichnamigem Werk von 1969. Hier untersucht er, wie moderne Gesellschaften Legitimität nicht primär durch den Inhalt bestimmter Entscheidungen oder Handlungen, sondern durch die Verfahren, durch die diese Entscheidungen getroffen werden, herstellen.

In komplexen Gesellschaften ist es allerdings schwierig, Legitimität auf der Grundlage substantieller Gerechtigkeit oder moralischer Richtigkeit zu erlangen, da es eine Vielzahl von Meinungen, Werten und Interessen gibt. Daher verlagert sich der Schwerpunkt der Legitimation von inhaltlichen Kriterien auf verfahrenstechnische.

Grenzen der persönlichen Legitimation

Eine der Herausforderungen eines Systems, das sich auf die individuellen Qualitäten eines Herrschers stützt, ist, dass es potenziell instabil ist. Wenn die Legitimität hauptsächlich auf den Tugenden einer Person beruht, was passiert dann, wenn dieser Herrscher stirbt, dieser Herrscher selbst instabil wird durch Ereignisse, die ihn durch Zweifel, Ängste, Krankheit oder ähnliches erschüttern oder wenn sein Nachfolger diese Tugenden nicht besitzt? Systeme, die sich mehr auf Verfahren stützen, können stabiler sein, weil sie weniger von den Launen einzelner Herrscher abhängig sind.

Gnade als problematisches Moment der politischen Gestaltung

Politische Systeme produzieren eine eigene Kommunikation, die durch Regeln und Entscheidungen geprägt ist. In diesem Kontext kann Gnade als eine Form der Entscheidung interpretiert werden, die von politischen Akteuren verwendet wird, um aus Regelkomplexen auszubrechen und individuelle Ergebnisse zu erzielen. Weil aber politische Systeme auch ein Interesse an Stabilität und Kontinuität haben, kann Gnade nur in begrenztem Umfang eingesetzt werden, um politische Ziele zu erreichen.

Problematisch ist „Gnade“ als Konzept weiterhin unter mindestens drei Aspekten:

Unklarheit in der Definition: Gnade ist ein subjektives Konzept und es ist schwer, eine einheitliche Definition zu finden, die von allen Akteuren akzeptiert wird.

Fehlende Rechtssicherheit: Gnade ist keine rechtliche Verpflichtung und bietet somit keine Garantie für die Einhaltung von Regeln oder die Durchsetzung von Rechten.

Mangelnde Transparenz und Verantwortung: Gnade wird in einer Art gewährt, die es schwierig macht, die zugrunde liegenden Entscheidungen zu überprüfen oder Verantwortung für die Folgen dieser Entscheidung klar zuzuordnen.

Und jetzt?

Faszinierend sind nun, sowohl beim Blick auf „La clemenza di Tito“ als auch auf politisches Handeln in unserer Gesellschaft zwei Beobachtungen: Erstens: Auch in heutigen komplexen politisch-gesellschaftlichen System wird von Presse und Öffentlichkeit in hohem Maße auf die (vermuteten) individuell-persönlichen Eigenschaften von Führungspersonal abgestellt, nicht etwa auf Handlungen oder Äußerungen. Zweitens: „Gnade“, „Vergebung“, „Verzeihen“, „Nachsicht“ und ähnliche Begriffe spielen trotz ihrer fragwürdigen Bindungswirkung und Verlässlichkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle im Denken und Sprechen über politische Akteure.

Auch mit diesen Erkenntnissen und den Folgen für Individuen und Gesellschaft haben wir uns in der Arbeit an „La clemenza di Tito“ befasst und versucht, diese Überlegungen und Prozesse auf der Bühne möglichst genau sichtbar und erlebbar zu machen.

2. Cesare Maccari schaut auf Cicero schaut auf Sesto

Historienmalerei als Bühnenbildbestandteil einer historisierenden Oper

Dorit Lievenbrücks Bühnenbild zu „La clemenza di Tito“ nutzt dieses Bild als Vorlage für eine große Theatermalerei, die im Bühnenbild sowohl als Plafond des Bühnenraums als auch als sein vorderer Abschluss dienen kann.

Neben dem starken ästhetischen Kontrast, den die Theatermalerei zum restlichen Bühnenraum bildet, lassen sich folgende Überlegungen mit diesem wirkmächtigen optischen Zitat verbinden:

Zum einen gibt es ja eine lose inhaltliche Verbindung zwischen den tatsächlichen historischen Ereignissen, auf die sich das Fresko bezieht (Die „Catilinarische Verschwörung“, der misslungene Umsturzversuch des Senators Lucius Sergius Catilina im Jahr 63 v. Chr.) und der fiktiven Historienfantasie des Librettos der Oper. Es findet sich also im Bühnenraum zur Oper über eine fiktive Verschwörung das fiktionalisierende Abbild einer tatsächlichen historischen Begebenheit.

Zweitens werden auch in modernen Machträumen oft sehr große historische oder historisierende Gemälde genutzt, um die in diesem Räumen organisierte Macht nicht als zufällig, sondern als aus der Geschichte legitimiert und als an diese angebunden zu beschreiben. Es gibt also damit in unserem Bühnenraum für die Figuren der Handlung immer wieder die Gelegenheit, Blickkontakt mit dem ästhetischen Versuch der Selbstlegitimation aufzunehmen.

Und drittens entsteht, wenn das Bild den Bühnenraum nach vorne abschließt, nicht nur ein neuer Bühnenraum, sondern durch das tatsächlich lebensgroße optische Verschmelzen von Darsteller:in und Bildhintergrund eine vollkommen neue Zeitebene.

3. Die Zumutung der Zuneigung

Dass du des Himmels und der Götter Sorge, dass du ihre Liebe bist,

großer Held, zeigte sich im engen Kreise eines einzigen Tages.

Doch es besteht kein Grund, sich zu wundern, glücklicher Herrscher,

dass die Götter einen derart beschützen, der ihnen so ähnlich ist.

Nils Frevert schaut auf Tito Augustus oder: Die Einsamkeit des Herrschenden

Mit heutigem Blick auf die Oper muss allerdings auch die Frage gestellt werden, wie die ungefragt stattfindende Hervorhebung der Tugenden von Tito durch einen ansonsten an der Handlung wenig beteiligten Chor in eine Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Macht, Verantwortung und Legitimation eingeordnet werden kann.

Wie ist die Innenperspektive von Tito auf die Welt zu beschreiben, die gleichzeitig stattfindet, wenn „das Volk“ den eingangs zitierten Lobgesang singt, der in einen ja nicht unproblematischen Zirkelschluss, der zur Zuschreibung göttlicher Attribute führt, mündet?

Womöglich können wir uns Tito als jemanden vorstellen, der gerade in dieser Szene gegen Ende der Oper trotz äußerer Anerkennung und Macht mit inneren Konflikten und Unsicherheiten kämpft. Situativ können die öffentliche Huldigungen des Volkes an dieser Stelle der Oper nur einen starken Kontrast zu seiner inneren Welt, die von Selbstzweifeln und Isolation geprägt ist, bilden.

Wir haben in den vorausgehenden Szenen nach der Verhaftung Sestos und im Umgang mit dem vom Senat gefällten Urteil einen Herrschenden erlebt, der innerhalb eines Systems operieren muss, das er nicht vollständig kontrollieren oder verstehen kann. Er erlebt sich von den Erwartungen und den Strukturen der Macht eingeschränkt und nicht als frei, trotz der offensichtlichen Freiheiten seiner Position.

Hierüber eine öffentliche Kommunikation zu führen, ist systematisch nicht vorgesehen. Wie fühlt sich also der ungefragt mitgeteilte Jubel und die Zuwendung des Chores an?

4. Die Musik Wolfgang Amadeus Mozarts als selbstreferenzielles System

Das Klarinettenkonzert in A-Dur, KV 622 schaut auf „Parto, ma tu ben mio“

Es gehört zu den fachspezifisch-musikalischen Binsenweisheiten über „La clemenza di Tito“, dass Mozart in der Arie „Parto, ma tu ben mio“ mit dem Zusammenspiel zwischen Sestos Gesangslinie und der obligaten Soloklarinette eine einmalige musikalischen Charakterdarstellung erreiche.

Die Klarinette, ein Instrument, das Mozart verehrte und in Werken wie seinem Klarinettenkonzert in A-Dur, KV 622, bewundernswert virtuos einsetzt, ist hier kein Begleitinstrument. Sie wird gleichsam zum musikalischen Spiegel der inneren Verfasstheit Sestos und gibt dem Unausgesprochenen, den Zweifeln, den Unsicherheiten eine Stimme.

Wir haben uns erst im Laufe des Probenprozesses dazu entschieden, den jeweiligen Solo-Klarinettisten für diese Arie, statt im Klangkörper des Orchesters im Graben, in der rechten Proszeniumsloge spielen zu lassen. Als Spieler nicht szenisch sichtbar, aber klanglich herausgehoben und wie ein Echo der Gedanken Sestos an einem Ort außerhalb der situativen Handlung.

Diese Entscheidung hat die gesamte Szene verändert. Nicht nur für die Sängerin und die Musiker:innen, sondern auch im Hinblick auf die szenisch nun mögliche inhaltliche Zuspitzung: Was im szenischen Raum optisch oder eben klanglich verortet ist, wird für die szenische Realisation relevant.

Sestos Gedanken kreisen grübelnd und sind mal vor dem, was gesungen wird, mal zeitlich danach und dann wieder in einem Paralleluniversum: Erinnerungen an vergangene (vermeintliche) Nähe zu Vitellia, die schmerzhafte Erkenntnis, dass es auch „nach“ der geforderten Tat kein „wir“ geben wird und die Erkenntnis, dass alles Wünschen Sestos, für Vitellia so wichtig zu sein, wie sie es für ihn ist, hoffnungslos im Labyrinthischen all dessen, was bis hierhin geschehen ist, vergeblich ist.

Exkurs:

Clemency 24: Unveiling Power & Passion

Gestrenge Verächter der Vermischung von Medien, Zeitebenen, ästhetischen Formen, Oper und Fernsehserie dürfen hier nicht weiterlesen oder müssen sehr stark sein.

Allerdings ist „La clemenza di Tito“, mit einigen „unwesentlichen“ Anpassungen, als Streaming-Serie gar nicht so schlecht geeignet.

Und wer sich mit der Frage befasst, wie heute in der Kunst eine politische Intrige, die sich innerhalb eines Tages abspielt, dramaturgisch spannend und schauspielerisch stark gezeigt werden kann, kommt an einer Befassung mit dem ästhetischen System „Serie“ sowieso nicht vorbei.

Last but not least: Jede ernsthafte gemeinsame prozesshafte künstlerische Auseinandersetzung mit einem Thema braucht im Denken und Sprechen das unseriöse Gegengewicht. Sonst wäre das alles ja gar nicht auszuhalten.

Prepare to be enthralled by the dramatic machinations of politics and power in the riveting series, „Clemency 24.“ Spanning 24 nail-biting hours, we delve deep into the intricacies of President Tito’s re-inauguration day, a period fraught with conspiracy, ambition, and the shadows of old flames. As financial titan Senator Vitellia orchestrates a masterful plot against Tito, VP Sesto’s loyalties waver, ensnared by Vitellia’s seductive manipulation. Layers of deception unravel as the presidential security is compromised, secrets from the past threaten to emerge, and unexpected alliances form. The series masterfully juxtaposes the intense political arena with tender moments, like President Tito reconnecting with a lost love, and Servilia and Annio’s dream of brighter days. But as tensions escalate, loyalties are tested, and the nation stands divided, will truth and honor prevail, or will deceit and treachery overshadow? As alliances shatter, a looming threat hints at even darker times ahead. Join us in a tale of love, betrayal, and the relentless pursuit of power. Get ready for „Clemency 24.“

5. Die Figuren schauen auf die Figuren – einige Gedanken zu sechs einsamen Menschen

Spannend ist ohnehin, wie dauerhaft von allen anderen Figuren Titos Verhalten kritisiert wird und sie dieses gleichzeitig genauso voraussetzen, wie sie zum Erreichen der eigenen Ziele darauf angewiesen sind, dass das von ihnen kritisierte Verhalten dennoch wie erwartet eintritt:

„Sei nicht zu gütig, Augustus, sonst werden wir noch alle undankbar.“ (Sesto)

„Kein Wunder, wenn ein aufrichtiges Herz kein anderes Herz der Untreue für fähig hält.“ (Publio)

Derartige Zuschreibungen, stellten wir sie uns in einem modernen politischen oder unternehmerischen Kontext vor, sind nicht nur eine absurde Zumutung für den Beschriebenen, sondern auch eine besonders wirksame Form der „Unterwachung“ (Luhmann) des Tito durch seine Mitarbeitenden.

Was alle Figuren in dieser Oper auf der persönlichen Ebene interessanter Weise kennzeichnet: In einem generalisierten Gefühl der Perspektivlosigkeit und Vorhersehbarkeit ist die andere oder der andere plötzlich eine Perspektive (vielleicht auch nur vermeintlich) aber jedenfalls das Unvorhergesehene und Unvorhersehbare.

Für Servilia und Annio ist es die liebende Perspektive aufeinander, vielleicht ein Leben jenseits des politischen Systems. Für Publio die sich technokratisch nutzbar zu machende Machtperspektive in wechselnden Akteuren. Für Vitellia und Sesto ein fatales ineinander verkeilt sein in sich ausschließenden emotionalen Zuständen und der permanenten gegenseitigen Verletzung und Ausnutzung. Und Tito schließlich kann, qua der ihm verliehenen Macht, jederzeit durch seine Entscheidungen zumindest versuchen, einen Perspektivwechsel herbeizuführen.

Es gibt in der ganzen Oper fast keine „normale“ Begegnung zwischen einzelnen Figuren: Irgendwie stolpern und fallen oder fliegen sie immer aufeinander zu. Sie sind nicht da, wo die anderen sie erwarten (räumlich wie inhaltlich oder gar zeitlich), oft geht es darum, dass man „zu spät sei“, „andere nicht warten lassen solle“. Die Figuren verpassen sich immer wieder auf eine doch seltsame Art oder können sich nie erreichen: Welche Perspektive bieten sie einander dann noch?

An vielen Stellen hat das Denken und damit das Singen der Figuren die unumstößliche Verneinung des Gemeinsamen in sich. Das tut leider weh. Und wegstecken kann man das auch nicht leicht.

Besonders erlebbar wird dieses Phänomen mit den Mitteln des Musiktheaters im Terzett Nr. 18, in dem das Libretto und Mozarts Musik auf virtuose Art und Weise drei Figuren in ihrer jeweils individuellen Zeitebene zwischen gemeinsam erfahrener Realität (die Verhörsituation, in der sich der gerade verhaftete Sesto befindet) und den persönlichen, anderen nicht mitgeteilten, Gedanken hin und her springen lassen. Wenn ich dieser Szene zuschaue und zuhöre, muss ich mich dabei, anders als die in der Szene gleichsam gefangen gesetzten Figuren, nicht entscheiden, was zeitliche oder räumliche Realität ist. Eine Form des gemeinsamen sinnlichen Erlebens von Komplexität in Echtzeit, zu der nur das Theater in der Lage ist.

Nach den Momenten des jeweiligen Aufeinandertreffens ist alles anders, durch das soziale oder einsame Handeln wiederum Anderer. Zu einem Ruhepunkt gelangt die Handlung tatsächlich nur musikalisch herbeigeführt an den beiden oratorienhaften Aktschlüssen. Faszinierender Weise entscheidet also der Komponist von außen über die beiden einzigen Ruhepunkte der Handlung, als wären die Figuren nicht in der Lage, diesen Ruhepunkt selbst zu erreichen. Und wir Zuschauende müssen, wie im Kontext geistlicher Musik, unsere Schlussfolgerungen selbst ziehen, weil uns das Werk zwar womöglich getröstet aber nicht mit antwortenden Lösungen und konkreten Handlungsanweisungen in die Welt entlässt.

Epilog

Mozart Missa Solemnis C-moll KV 139 („Credo“) schaut auf das Finale des zweiten Aktes von „La clemenza di Tito“

Dieser Text, in dem einige interpretatorische Schichten der inszenierten Geschichte beleuchtet werden, gibt einen Blick in den komplexen, sich stetig weiterentwickelnden gemeinsamen Denkprozess von Regieteam, musikalischer Leitung und Darsteller:innen frei, den wir unserem Publikum nicht vorenthalten wollen.

Text: Markus Dietze

Redaktion: Juliane Wulfgramm

Fotos: Matthias Baus