Am Koblenzer Theater ist das Schauspiel Sophia, der Tod und ich nach dem Roman von Thees Uhlmann, der 1974 in der Nähe von Cuxhaven geboren wurde und als Sänger und Texter der Hamburger Band „Tomte“ bekannt ist, ab 6. April 2024 zu sehen. Der Roman von 2015 ist das Erstlingswerk des Autors. Für die Bühne wurde es von Hans Schernthaner bearbeitet und für das Koblenzer Theater wurde diese Hamburger Fassung von 2017 umgesetzt. Die Inszenierung ist von Christian Schlüter, Schauspieldirektor in Osnabrück, der bereits zum fünften Mal als Gast im Theater Koblenz ist. „Wir adaptierten natürlich den Text für diese Bühne und unser Ensemble. Und was wir ganz neu gemacht haben: wir haben die Monologe zwischen den Szenen erweitert – so dass die Zuschauer:innen das Gefühl bekommen, die Bühne erzählt uns etwas! Denn wir wollen ein Erzähltheater,“ sagt er und ergänzt: „es sollte so ein bisschen ein Weihnachtsmärchen für Erwachsene werden. Auch für Menschen, die nicht so oft ins Theater gehen. Das ist auch das Schöne an dem Stück, denn solche Stoffe, die im positiven Sinn niedrigschwellig sind, sucht man ja oft für das Theater.“

Der namenlose Ich-Erzähler (David Prosenc) ist 42 Jahre alt, Altenpfleger, erscheint blass, lebt ein Leben zwischen Granulatkaffee und Bundesligaergebnissen, schluffig gekleidet zwischen abgewohnten Möbeln. Der Tod, (Jona Mues) ein smarter, gut gekleideter, auf Höflichkeitsformeln bedachter Mann, tritt in das unspektakuläre Leben seines aktuellen Todesopfers. Doch dann klappt das mit dem Sterben nicht, da der Tod durch das penetrante Klingen der ruppigen Ex-Freundin (Dorothee Lochner) des Ich-Erzählers gestört wird. Und so macht sich der Tod auf, das Leben kennen zu lernen. Denn der Tod weiß bisher von seinen Todeskandidaten nur, dass sie fluchen können. Und nun erlebt er Neues: Schlager von Vicky Leandros namens „Ich liebe das Leben“ oder Biertrinken, oder Luftgitarre zu „Live and let die“ aus der Jukebox spielen. Der Tod fährt S-Bahn mit Sophia und dem Ich-Erzähler zu dessen strenger Mutter (Ksch. Tatjana Hölbing), die den Sohn vom Bahnhof abholt und aufgewärmte Linsensuppe anbietet. Hier stellt der Tod sich als Morten de Sarg vor und kämpft zur Musik aus „Odyssee aus dem Weltraum“ mit einem Konkurrenztod (Marcel Hoffmann). Sophia, der Tod und Ich samt Mutter fahren dann weiter zu Jonny, dem Kind des Ich-Erzählers. Ihm schreibt „Er“ täglich Postkarten, er hat das Kind jedoch seit sieben Jahren nicht gesehen.

Doch die zwei Tage und 800 km sind nicht nur eine Kennenlern-Reise für den Tod. Denn diese Reise zu sich selbst hätte „Er“ nie gemacht, wenn der drohende Tod nicht gekommen wäre. Er hätte sich nie seiner Mutter angenähert, sich nie mit seiner Ex-Freundin Sophia ausgesprochen und hätte auch nicht seinen Sohn getroffen, der ihm sehr ähnlich ist. Durch die Anarchie des Todes wird er neugierig auf das Leben – er entwickelt eine Lebenszugewandtheit, eine Angstfreiheit, die es braucht, um durch die Welt zu schreiten. Er lernt dazu, macht sein Herz auf, die Ressentiments, die er hegt, legt er ab. Wir als Publikum sehen, dass aus dem „Mann ohne Eigenschaften“ der ersten Szenen einer geworden ist, den wir gerne als Freund hätten. In der deutschen Klassik gibt es den Begriff des Entwicklungsromans, ganz typisch ist Wilhelm Meister von Goethe. „Wenn man es so sieht, ist auch hier eine Entwicklung zu sehen: die Figur ‚Er’ entwickelt sich unter dem Einfluss des Todes, eigentlich ein Klassiker, aus einem zynischen, ängstlichen Menschen zu einem guten Typ“, sagt Schlüter.

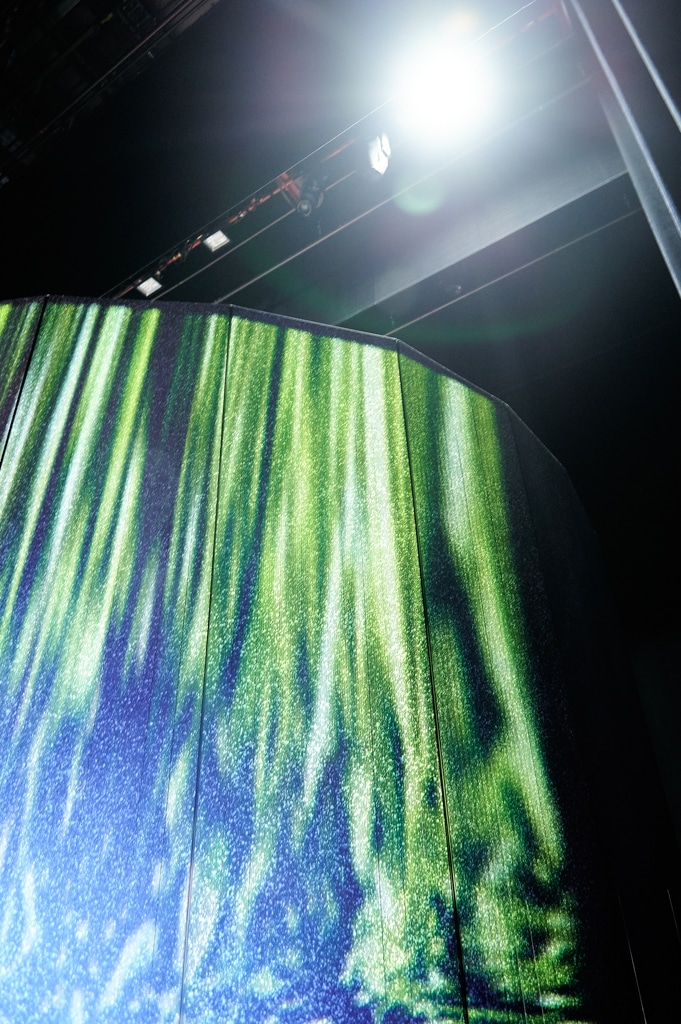

Nachdem das Stück auf den Spielplan gesetzt und das Regie-Team engagiert war, folgte der konzeptionelle Einstieg über das Bühnenbild: „Wir haben gute Erfahrungen gemacht, indem wir Räume zunächst gedanklich nur ganz knapp andeuten – mit ein bis zwei Zeichen, die den Raum skizzieren,“ verrät Christian Schlüter. „Es ist eine tolle Idee von Julia mit den Gummilamellen, die deutlich machen, dass man durch Türen und Wände hindurchgehen kann. Das ist eine sehr gute Annäherung stofflich und inhaltlich“, betont Schlüter. Julia Hattstein, verantwortlich für Bühne und Kostüme, entwickelte einen halbrunden Raum, der auf der Drehbühne steht und der durch die vertikalen Lamellen begrenzt wird. Unterschiedliches Licht, Projektionen, Videosequenzen und dezente Requisiten werden auf diese Gummiwände projiziert und machen die Szenen deutlich.

Damit fällt es den Betrachtenden leicht, der Geschichte zu folgen. Man kann die Szenenfolge durchblättern wie ein Buch. Aber auch die Spielenden wissen genau, wann sie in ihrem Spiel eine Seite in eine neue Situation hinein umblättern. Christian Schlüter: „Sie erzählen eine Geschichte – und nicht: sie werden erzählt. Das Ganze drängt nach vorne – angeführt von „Er“.

„Sie spielen sich die Bälle zu im Erzählen“ sagt Dramaturgin Juliane Wulfgramm. „Ziel ist es, über Bande zu spielen – also das Publikum mit ins Spiel hinein zu nehmen, also nicht nur untereinander zu spielen “, ergänzt Schlüter. „Ich will, dass der Wortwitz intensiv bedient wird“.

Juliane Wulfgramm verrät: „Am Anfang, bei der Entwicklung eines Stückes, prägen wir oft einen Arbeitsbegriff, eine Überschrift. Für Sophia, der Tod und ich haben wir den Begriff des ‚Roadmovies‘ genommen, das uns von Station zu Station geführt hat.“ Die Herausforderung bei Roman-Dramatisierungen ist, dass die Autoren ihre Figuren und Situationen über viele Seiten hinweg ausführlich in Prosa beschreiben. „Aber dazu haben wir auf der Bühne nicht die Zeit: Deshalb setzen wir z.B. Ton-Effekte mit Hall und Nebel ein, um eine größere Theatralik, Größe und Übertreibung zu erzielen“, betont Schlüter.

Die Frage stellt sich: Ist dieses Schauspiel ein Drama oder eine Komödie? Ist es ein Feelgood-Movie – ist es eine Tragikomödie? „Nun, es ist nicht genrerein – es ist ein Bastard – wie schon der Roman“, sagt Christian Schlüter. In der Kritik der FASZ hieß es: „ein spielerischer Text über letzte, aber auch ganz normale Dinge, witzig, berührend, mitunter erhellend.“ Ähnlich der Dualität, die in der Musik zwischen E (für ernst) und U (für unterhaltend) besteht, soll in dieser Inszenierung am Theater Koblenz gerade eine Qualität entstehen. Beide Anspruchshaltungen sollen bedient werden. „Raus aus der bildungsbürgerlichen Ecke, lautet mein Motto. Ich habe in Osnabrück vielfach Erfahrungen damit gesammelt. Gerade erst habe ich die Komödie Shakespeare in Love inszeniert. Bei schweren Texten wie z.B. dem antiken Drama Antigone muss es natürlich die sprachlich anspruchsvolle Hölderlin-Fassung sein und die E-Kultur. Diese Stoffe zu inszenieren gehört zu meinen Kernkompetenzen. Aber ich weiß auch sehr Themenstücke wie z.B. die des US-amerikanischen Autors Neil LaBute zu schätzen. Da gehen die Leute rein, weil sie an dem Stück interessiert sind, nicht an der tollen Regie – weil es über aktuelle Themen geht. Das sind sehr klug geschriebene und gleichzeitig unterhaltsame Stücke. Ich bediene immer mal wieder gerne die komödiantische Schiene und ich merke, dass mir das Spaß macht“, sagt Christian Schlüter. „Ja, Du hast hier schon erfolgreich verschiedene Genres inszeniert: Pension Schöller, Kasimir und Karoline, Faust II, Die Räuber und jetzt folgt das fünfte Stück Sophia, der Tod und ich“, rechnet die Koblenzer Dramaturgin nach.

Text: Kulturwissenschaftlerin Christina Körner

Fotos: Matthias Baus